蚜虫聚集在植物的茎叶上生活,喜欢将它像刺一样的“嘴”(口器)深深扎进植物的叶或茎的组织中,以吸食植物的汁液。然而,人们惊奇的发现,它们的食物中缺少维持生长和发育所必须的多种营养物质,而其自身也无法合成这些物质。按照常识推测,蚜虫应该营养不良、无法正常生长、生育,最终走向种族的灭亡。但是,时至今日,和它们祖先同时代生活过的恐龙早已不复存在,它们却在地球上顽强的生活了大约2.3亿年,并日趋发展壮大。

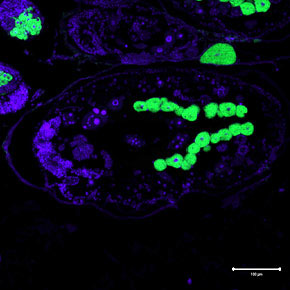

这是怎么回事呢?当然,除了众多的适应性特征之外,这应该得益于一种名叫巴克纳氏(Buchnera)的细菌。在漫长的进化过程中,蚜虫与巴克纳氏细菌不仅逐渐相安无事地生活在一起,它们甚至成为了互惠互利、生死相随的好伴侣。现如今,在几乎所有的蚜虫体内,都存在着巴克纳氏菌,它们为蚜虫提供那些必须的氨基酸和维生素,以弥补蚜虫食物中营养物质的不足;蚜虫则为巴克纳氏菌提供它们自己不能生产的营养物质,以维持该菌的生存。它们离开了对方,都不能独立存活,因此也被称为蚜虫的专性内共生菌,或者初级内共生菌。当小蚜虫还在妈妈肚子里的时候,就已经感染了巴克纳氏菌,当她成为母亲,开始孕育新生命的时候,又将该菌传给了自己的宝宝,如此循环往复,世代轮回。此外,虽然巴克纳氏菌只存在于蚜虫体腔中特殊的细胞内(特称为“含菌胞”),但是它们所占的分量却是惊人的。例如,一只体重为4mg的豌豆蚜体内大约有100个“含菌胞”,每个“含菌胞”约含有23 5000个细菌,占一个“含菌胞”细胞质体积的60%。

绿色荧光标记处为带有巴克纳氏菌的含菌胞(引自:www.theaphidroom.wordpress.com)

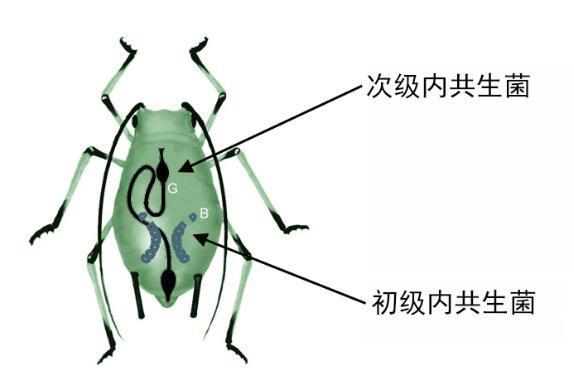

一个古老的种族,总会有诸多意外的邂逅。除了这种与蚜虫“生死相依”的巴克纳氏菌之外,小小的蚜虫身体内还存在其它十多种与之共同生活的细菌。比如,拥有沃尔巴克氏(Wolbachia)细菌的蚜虫对病毒、其他致病细菌和寄生虫的抵抗能力较强;拥有立克次氏小体属(Rickettsiella)细菌的蚜虫可以通过该菌改变身体的颜色,来躲避天敌。与巴克纳氏菌相比,这些细菌对于蚜虫看似并不是那么重要,因为不管缺少它们中的任何一种或者几种,都不会影响蚜虫的正常生长和繁殖。由于其并非蚜虫生存所必需,且不同蚜虫类群所感染的种类不同,因此这类细菌也被称为蚜虫的次级内共生菌。但往往细节决定成败,这些次级内共生菌的存在大大提高了蚜虫对于环境的适应能力,提高了它们在环境中的竞争力,因此,这个渺小的生命才超越了庞大的恐龙家族,得以世代延续和传承。

蚜虫体内共生菌位置分布图(引自:www.theaphidroom.wordpress.com)

作者:北京四中璞瑅学校 刘琳

审稿人:王薇