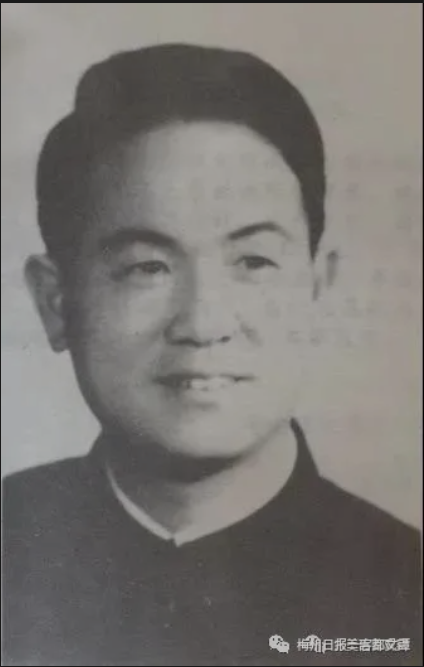

杨文采院士近照

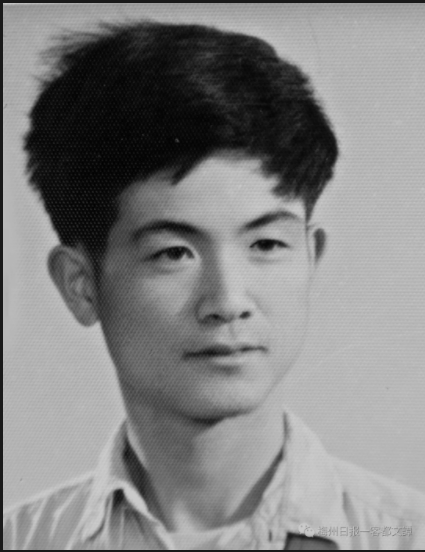

年轻时候的杨文采

1967年的杨文采

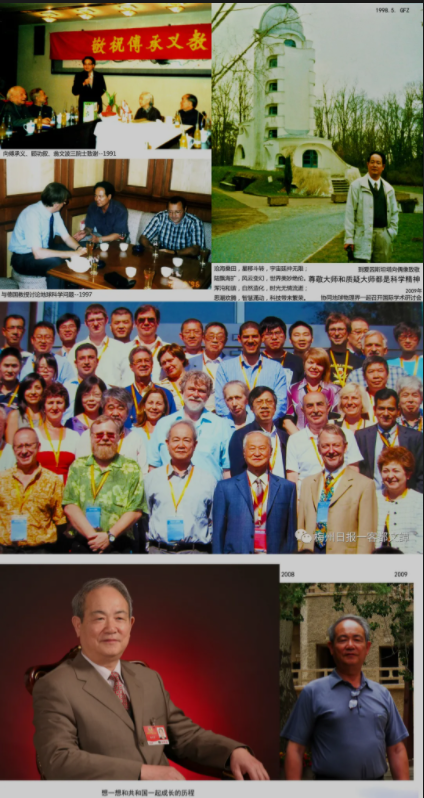

杨文采,地球物理学家,中国科学院院士。1942年10月3日出生于大埔县百侯镇侯南村,先后在侯南中心小学、三河中学、百侯中学、大埔中学上学,1959年从大埔中学高中毕业后考入北京地质学院物探系。1964年毕业分配到地质部物探研究所工作。1981年在加拿大麦吉尔大学留学,1984年取得博士学位。1987年选为英国皇家学会会员,赴英国帝国理工学院研究。2005年当选为中国科学院院士。曾任国家大地构造与动力学实验室学术委员会主任,地球物理与化学勘查研究所所长,国家现代地质勘查工程技术中心主任。2017年加盟浙江大学,目前是浙江大学地球科学学院地球物理方向的领头人。

文采飞扬的诗人

杨文采自幼喜欢阅读,经常从邻居、同学那里借书看。在中学读书的时候,他基本上把图书馆的书看遍了。丰厚的文化滋养使他萌发了“作家梦”,早在中学时期,杨文采就与另外两位同学在学校组织了“粤晶文学社”,积极进行读书和初级文学创作活动。在习作《我的理想》中,他第一次坦言自己怀揣着“想要改变世界”的作家梦。但是就在高考前,他看到高尔基关于作家的论述,懂得了只有读万卷书,行万里路,结识千万个人,了解他们的所思所想,才能写出好作品,遂决定报考地质学院,寄情山水,在大地上写诗,这才是最浪漫的人生。

“人如其名,文采飞扬!”这是地质部物化探研究所的同事对杨文采的一致评价。杨文采深厚的文学功底,对诗歌创作的热爱,这些都来源于他惊人的阅读量。据熟悉他的人讲,在大学时,他更加努力阅读和学习,精神振奋,元气满满。他觉得优秀的作品更能触动自己的心灵,从而与科学家和作家的内心相通,来一场“跨越时空的对话”。他说,我虽然学理科,但一点都不寂寞。因为理性的科学与感性的文学看似没有交集,但文学和科学都必须用语言去表达思想,语言是最重要的基础 。他说“文学使得我了解这个世界,热爱这个世界。”也正是文学,让他学着去探究作者的思想精髓,让他打开了思路,拓宽了视野。在做学问、搞科学研究的间隙,杨文采就用读书的方式减轻压力。有时候也拉拉二胡,看看金庸的武侠小说,作为一种艺术享受。

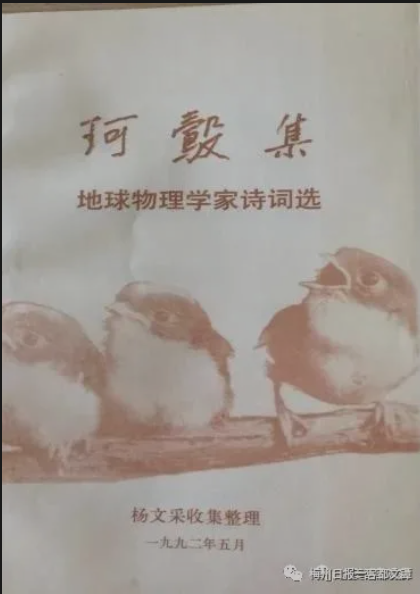

杨文采院士编印的诗选

杨文采熟读唐诗宋词,还有莎士比亚的十四行诗。在专业领域之外,他经常写诗。1992年他收集整理了地球物理学家诗词选《珂鷇集》,里边有不少他的诗句佳作。在“序”中他坦言了他对文学的喜爱:“余幼喜诗文,但无所成。后学地球物理,见师友中不乏豪放幽默机智者,极具诗人才气;特求其付梓,以作纪念。故有此《珂鷇集》。珂者,地球之玉石也;鷇者为初鸣之小鸟,谓诗坛之初学者也。俱怀逸兴壮思飞,愿以此集献与地球物理界同仁,以志同好,共添逸兴。”

1967年2月,辞旧岁迎新春之际,文思泉涌的他写下了这首《沁园春·除夕》:冬去春来,旧岁未过,新月又交。经盛暑炎炎,秋霜傲傲,冬日融融,春雪飘飘。穿波渡浪,携泥挟沙,添皱加纹改容锐。忙终日,问梳盒妆镜,瘦了多少?新春如此美妙,今无为阿斗开颜笑。恋出征风尘,巴山润润,归途雨水,长江滔滔。漫步金焦,挥别甘露,再待二月汽笛叫。雁长飞,叹鱼龙潜跃,碣石潇潇。

同年8月,杨文釆来到安徽黄山,写下了这首《水调歌头 ·登黄山》:苍茫神州雨,莽漠扬子浪,遥望万架奇峰,白日少骄阳,陡立岩壁万仞,高悉飞流百丈、风舞醉松狂。空谷无人迹,细阅莺歌唱。 上天都,观莲花,抱仙掌。笑瞰山似岛,浮沉云海洋。无意繁华尘世,情系荒野山川,堪数痴愚郎。立定攀登志,绝顶尽辉煌。

杨文釆说话出口成章,写文章妙笔生花,短小精悍的诗句给人们留下了深刻的印象。且看他分别写于1986年8月和1987年8月的两首“杂咏”,表明了他自己在地球物理勘探领域勤于思考,勇敢探索的远大志向和雄心。杂咏之一:知愚之路长寂寞,立志之途勤求索。高山深谷频陶冶,智海书丛任享乐。杂咏之二:庸碌风尘数十年,魂灵漂泊宇洋间。疾风苦雨心难冷,狂潮热浪神守鲜。知愚岭下寻痴愚,红棉树上觅英棉。雄伟苍山走不尽,无垠碧海汇涓泉。

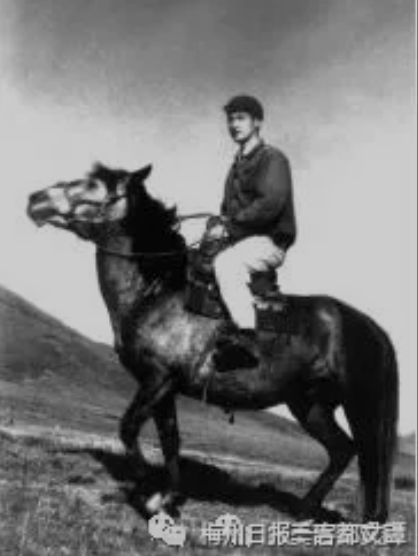

杨文采在野外

杨文采1983写博士论文

归国的理学博士

1979年,中国开始了通过考试选派出国留学生的政策,经过一系列会考,杨文釆取得了公派留学的资格,1981年如愿考上了加拿大麦吉尔(McGill)大学的研究生,离开小城蓝田来到加拿大进行深造,开始了“万里求学路”。他入读加国最高学府,后又考取了该校地质科学系博士研究生。

在国外留学这几年时间里,他白天上课,像海绵吸水般系统地学习新知识。常常饭菜一做就是一个星期的量,放在冰箱保存起来,吃的时候再加热。为了弥补自己知识的缺失,他一下子就选择了9门课程,每天从早上到下午3点,课程排得满满的,中午吃点带去的冷饭,马上开始预习功课或做实验,晚上做研究,撰写或者修改论文。在国外留学,不断接触西方人的“科学精神”后,杨文釆总结出了自己眼中的科学精神是:理性、客观、精准、系统、质疑。他感慨地说:“我用了30个月在加拿大读博士,这段时间最辛苦也最难忘。” 他于1984年6月通过答辩,成为地质部物化探研究所首个在海外获得理学博士学位的地球物理学家。

回忆起这段往事,他说:“国家的发展,实现四个现代化需要我们大家的共同努力,能成为祖国急需的高端人才,这是我梦寐以求的。”

杨文采在获得博士学位的第二周,买了一张机票,踏上了归国之路,以实现他回报祖国的远大理想。

卓有成就的地球物理学家

自1984年学成回国后,杨文采一直在应用地球物理学研究前沿努力工作。他的主要贡献在四个方面:

1) 地球物理反演的理论和应用他在以下三个方向上发展了地球物理反演的理论:(1)统一性, 即在泛函分析的基础上建立了对各种勘探地球物理方法都适用的反演理论与方法。他建立起适用于地震、电磁与重磁等各种地球物理勘查方法的统一的反演理论,和一整套广义线性反演方法。(2)适应性。以前对地球物理反问题主要采用微扰法,假设地球介质的不均匀性属于小扰动或水平层状。他针对地壳物质高度不均匀性,提出适用于大扰动和非水平层状介质中声波方程反演与地震波速成像方法, 和跨孔地震层析成像的级联法。(3)非线性。他从混沌理论出发,探索非线性地震反演的规律性,证实非线性迭代过程可与非线性动力系统的混沌运动作类比, 开拓了非线性地震反演的新方向。

2) 应用地球物理学研究前沿的开拓他以发展地球物理反演理论为研究核心,致力于示范性地将理论研究成果应用于地壳上地幔研究、油气与矿产勘查及重大建设工程基础调查,开拓应用地球物理学的研究前沿包括应用地震层析成像、油储反射地震、与二维小波变换和多尺度分析等。指导了黄河小浪底水利枢纽工程地下电站基础的层析成像,参与了小丰满电站大坝病害检测、长江口上海排污总管破裂情况调查等一系列疑难工程,把地震层析成像迅速推向实用, 并在油储反射地震学理论研究中取得突出进展。首先应用二维小波变换和多尺度分析方法于位场处理解释,进行了中国重力异常的多尺度分析,指出中国特大型成矿区分布与各阶小波细节的相关性。

3)地壳上地幔的深反射地震研究1996年国际大陆科学钻探计划(ICDP)成立,邀请杨文采担任ICDP第一届科学顾问组(SAG)成员。1997年初,他与七位中外科学家一道提出了中国大陆科学钻探项目,查清了苏鲁与东大别等地区的地壳上地幔构造,提出了扬子克拉通向北俯冲的几何产状模式,计算了深俯冲造成的地壳缩短,和大陆地壳进入地幔造成的浮力和元素的回收量,得出了陆—陆深俯冲的规模和造成壳幔相互作用的定量概念,提出应用地震组构判识来研究地壳演化和壳—幔相互作用的原理及根据。他定义了一种新的地震组构:地震岩浆拱弧构造,指出了这种组构的地幔岩浆侵位成因和分类。他发现中国东部岩石圈地幔内部存在全球罕见的多层反射体,说明地幔多层反射体源于中生代地幔减薄作用。他设计和负责实施了中国结晶岩区首次三维和数字三分量反射地震调查,为大陆科学钻探孔区地质构造研究提供了优质资料, 并对大陆科学钻探主孔岩性构造进行了预测,后续的岩心钻探基本证实了他的预测。

4)浅地幔系统动力学作用的新理论2016年以来,在东亚岩石圈软流圈三维地球物理成像基础上提出了浅地幔系统动力学作用的新理论,详细论证了地球浅地幔系统的组成、结构、属性、动力学作用行为和相态,以及自组织机制。发表论文40多篇,其中8篇发表在《地球物理学报》《地质论评》的论文入选中国科技期刊顶尖学术论文“领跑者5000”。

杨文采院士祖居大门

杨文采(后排中间)、杨文伟(前排左一)兄弟在1995在侯中与老师合影。

1994年在故乡与姐姐文泉合影

杨文采的弟弟杨文伟

一门三俊彦

杨文采的成长深受父亲杨卓亨(1913年-1972年)的影响。杨卓亨年轻时是一名追求进步的青年,中年后转入教育界,是一位具有较高声望的乡村教育家。他于1937年12月参加了中国共产党,先后担任过百侯区抗敌后援会的秘书、中共百侯区委书记和百侯民众教育馆馆长。此外还以教书为职业进行掩护,在大埔百侯、福建永定、饶平大榕、丰顺汤坑等地小学教书,担任小学教导、校长,积极投身当地中共地下党的活动。1942年“南委事件”后,他与中共党组织失去联系。1948年10月重新加入中国共产党。1949年,中华人民共和国成立后,他曾先后担任过人民政府的百侯区、大麻区区长,大埔土产收购站、松香厂经理。1953年参加土地改革工作队任乡副组长,同年秋土地改革工作结束后,被调至教育战线,先担任三河中学、高陂中学校长,后担任百侯中学的党支书兼校长,前后共十年时间。杨卓亨曾被评为广东省先进教育工作者、大埔县劳动模范,曾光荣出席过全国教育群英会。

杨文采的弟弟杨文伟,1945年8月出生,1963年从百侯中学高中毕业后考入清华大学,是第一个从百侯中学考入清华大学的学生。先后在沈阳变压器厂、韶关冶炼厂、广东省电力工业局机关、广东省粤电集团有限公司沙角发电厂C厂工作。在广东省电力局工作期间,牵头组织编写的《“九五”(1996-2000年)电力发展目标方案》,获省政府批准,为广东电力快速发展又争得了五年的政策支持,尤其是电网建设及农网改造基金的确定以及“以电养电”政策“维持”起到了重要作用,是广东省电力体制改革亲历者和见证者,曾任原广东电网公司助理巡视员,2006年退休。